皆さんこんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの小池です。

今年は梅雨らしい梅雨になっていますね。

去年が早々(6月末)に梅雨明けしてしまっていたので、

今年は長いなと感じています。

しかもしっかり雨降ってますしね。

そろそろ太陽が恋しくなってきているのですが、

天気予報を見てもこの先1週間は傘マークが続いているので、

まだまだ梅雨明けはしなさそうですね。

比較的涼しい日も続いているので、梅雨明けして一気に気温が上がったら、

夏バテしそうな気もしますが。

さて今回は「フレックスタイム制」についてお話したいと思います。

フレックスタイム制は、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、

労働者が各日の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

(始業のみ、終業のみを労働者に決めさせるといったものは、

フレックスタイム制とはなりません。)

医者に行きたいので、1時間出社を遅らせよう、

仕事が早く片付いたので、1時間早く退社しよう、とったことも可能で、

労働者は仕事と生活のバランスとりながら効率的に働くことができます。

私も前職の時はフレックスタイム制が採用されていたので、

制度を利用して出勤前に医者に行ったり、

業務が早めに片付いたときは早めに退勤したりしていました。

通常ですと上図上段のように、勤務しなければならない時間は決められています。

フレックスタイム制の場合は、労働者が完全に出社・退勤時間を

自由にすることもできますし、上図下段のように、

フレキシブルタイム(いつ出社・退社してもよい時間帯)と

コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)を設けて、

一定の時間帯は必ず勤務している時間とし、

それ以外は労働者の自由とすることもできます。

フレックスタイム制を導入するには、以下の2つが必要です。

①就業規則等に始業及び終業の時刻を、労働者の決定にゆだねることを定める。

②労使協定で下記の必要事項を定める。

・対象となる労働者の範囲

・清算期間(上限が1ヵ月から3ヵ月に改正)

・清算期間中の総労働時間

・標準となる1日の労働時間

・コアタイム(※設ける場合)

・フレキシブルタイム(※設ける場合)

労使協定は清算期間が1ヵ月を超える場合のみ、所轄の労働基準監督署に届出が必要です。

1ヵ月以内の場合は、届出不要です。

フレックスタイム制を導入した場合には、労働者が各日の労働時間を決めます。

そのため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、

全てが時間外労働になるわけではありません。

逆に、1日の労働時間が、1日の標準の労働時間に達しなかった場合も、

全てが欠勤となるわけではありません。

清算期間における実際の労働時間のうち、

清算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

(※法定労働時間を超える時間外労働を行わせるためには、36協定が必要です。)

清算期間が1か月の場合で、その月が31日あるの月の場合は、

清算期間内での実際の労働時間が177.1時間

(端数は切って177時間で見ることが多いと思います)を超えた部分から

残業代の支払いが必要となります。

また実労働時間が177.1時間(端数切って177時間)にみななかった場合は、

満たない部分が欠勤となります。

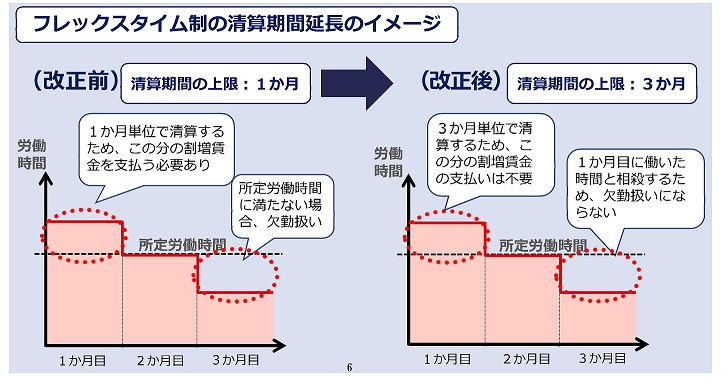

清算期間ですが、今年の4月より、1ヵ月までだったものが、

3ヵ月までに延長されました。

1ヵ月を超える期間の場合は、1ヵ月目に法定労働時間を超えてしまった分を、

2ヵ月目、3ヵ月目に回すことができます。

(1ヵ月目で不足していた分を2ヵ月目、3ヵ月目で補填することも可能です。)

これだと、2ヵ月目が忙しいので、そこで沢山働いてもらい、

1ヵ月目と3ヵ月目は労働時間を少なめにするといった事もできそうに思えますが、

清算期間が1ヵ月を超える場合は、時間外労働とされる条件が追加されます。

清算期間が2ヵ月、3ヵ月の場合は、1ヵ月ごとの労働時間が、週平均で50時間を超えると、

超えた部分が時間外労働となります。

これにより、極端に偏った労働時間を設定しにくくしています。

以下が時間外労働にならないパターンとなるパターンです。

このように、フレックスタイム制を導入する場合は、

勤怠の管理が非常に重要になってきます。

労働者任せにしていると、労働時間が足りない、またはオーバーし過ぎている、

といった事も起こりかねません。

しっかり労働時間を把握し、労働時間が不足していたり、オーバーしそうな人には

アラートを出すといった事も必要になってくるでしょう。

私の前職の際は、パソコン上で各日の勤怠が確認できるようになっており、

清算期間内で勤務時間が何時間になっているのか、

が逐一確認できるようになっていました。

こちらを確認しながら、残業しすぎていないか、勤務時間が足りなくなっていないか、

を確認しながら、日々の勤務時間をコントロールしていたわけです。

こういった環境を整え、従業員自身も自分で時間を管理する意識がないと、

フレックスタイム制は運用が難しいかもしれませんね。

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。